「最近、急に体がほてって汗が止まらない…これって更年期?」

「めまいや頭痛が続いて、病院では更年期障害って言われたけど…」

「血糖値が高いって言われたけど、更年期と関係あるの?」

そんなお悩みがある時には、このブログがお役に立てると考えています。

更年期の不調は自律神経の乱れが原因?血糖値との意外な関係

こんにちは、兵庫県小野市でこころ鍼灸整骨院を開業しています、院長の作尾大介です。

突然ですが…

「息が切れる」

「体が熱い感じがする」

「肩こりがする」

「頭痛がする」

このような不調が40代以降で続いている時、病院や婦人科を受診すると「更年期障害」と診断されることがあります。

でも、実は同じような症状を20代の方が訴えると「自律神経失調症」と言われることがあるんです。

急にこんな診断を受けると不安になるのも無理のないことだと思います。ですがご安心ください。

このブログをお読みいただくことで、不調を解消するきっかけが身につ苦可能性があります。

では、この2つの違いには何があるのでしょうか?

そこにはホルモンが深く関係しています。

医学的には閉経の5年前後に起こる不調を更年期障害と定義しています。

つまり、更年期障害も自律神経失調症も、体の機能、特に自律神経の機能が乱れた時に起こると言っても過言ではないんです。

自律神経はどこで調節されている?ホルモンバランスとの関係

では、自律神経はどこで調節されているのでしょうか?

冒頭少しだけ、専門的なことを書かせていただきましたので、興味のない方は下の4行は読み飛ばしていただければ幸いです。

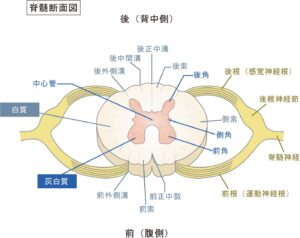

医学的には、自律神経は背骨の「脊髄(せきずい)」と呼ばれる部分に神経の中枢があると言われています。

胸椎1番から腰椎2番目、そこに自律神経の出入り口となる「脊髄側角(せきずいそくかく)」という場所があり、そこが自律神経の調節を行っています。

ですが、その部分には脳からの指令が入っています。

つまり、脳が的確に指令を出さないことには、自律神経を上手に調整することができないわけです。

例えば、酔っ払っている時やイライラしている時を思い出してみてください。

息が切れたり、頭に血が昇ったり、筋肉がこわばったりという体験をしたことがあるかもしれません。

このように、脳の機能が乱れてしまうと、自律神経が暴走してしまうんです。

そして自律神経は、脳からの適切な抑制が入っていないと、交感神経(活動する神経)が優位に立つように、私たち人間の体はプログラムされています。

適切に抑制が入ることで、副交感神経(リラックスする神経)が少し優位に立った状態を作り、リラックスした状態で生活ができるわけです。

更年期の炎症を引き起こす血糖値の影響とは

では、脳に栄養を与えているものは何でしょうか?

もちろんこれは血液です。

血液が流れることによって脳に必要な栄養を送り届けています。

そして血液の中には酸素と栄養が含まれています。

ここで重要なのが血糖値(けっとうち)です。

なぜなら、糖質が高いものを摂りすぎてしまうと、体は痛みやかゆみ、しびれといった炎症を起こしやすくなるからです。

多くの場合、血糖値が高くなると胃粘膜に不調が起こります。

胃粘膜で炎症が起これば、その炎症を治すために体は様々な反応を引き起こします。

つまり、血糖値が高くなることによって、体は炎症を起こしやすい状態になるのです。

その結果、体は常に興奮状態を引き起こしてしまいます。

更年期のめまい・頭痛を改善する血糖値コントロール3つの方法

では、どのように対処していけばいいのでしょうか?

「休肝日」という言葉があるように、私は患者さんに「休糖日」を作って欲しいとご提案しています。

休糖日とは、甘いものを意識して摂らないようにする、糖分を控える日を作ることです。

1. 間食を控えて血糖値を安定させる

まず1番簡単にできることは間食をしないことです。

間食を減らすことによって糖質を控えることが可能となります。

特に午後3時頃のおやつや、夕食後のデザートを控えるだけでも、血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。

1日3食の食事だけにして、間食は週に1〜2回程度にしてみてください。

2. 軽い運動で血糖をコントロール

さらに、運動を取り入れることによって血糖を分解することが可能です。

ただし、激しい運動ではなく、以下のような軽い運動がおすすめです:

・食後30分程度の散歩(10〜15分)

・お風呂上がりのストレッチ(5〜10分)

・階段の上り下り(1日に数回意識的に)

このように、少し体を動かす運動を取り入れていくようにしてみてください。

1日10分でも良いので、毎日継続することが大切です。

3. 質の良い睡眠でホルモンバランスを整える

そして3つ目は睡眠です。

私たちが眠っている間に「メラトニン」というホルモンが出ます。

メラトニンには糖を分解する効果があるんです。

よく寝た日は体重が落ちている、寝不足をすると太りやすい、というのはこの辺が関係してきます。

理想的な睡眠時間は7〜8時間。特に夜10時〜深夜2時の間は成長ホルモンも分泌されやすく、体の修復に重要な時間帯です。

自律神経を整える呼吸法でさらに効果アップ

このように血糖値を意識して、日常生活を正していくことによって更年期の不調を徐々に予防していくことも可能となります。

これに加えて、呼吸を意識して酸素の取り込みを促していくと、更年期による不調は徐々に和らいでいく傾向があります。

簡単な呼吸法:

①鼻から2秒かけて吸う

②口から4秒かけて吐く

これを10回ほど繰り返す(1日3回:朝・昼・夜)

ぜひ上記3つのことに加えて、呼吸法も取り入れてみてください。

まとめ:更年期の血糖値コントロールで自律神経を整えよう

更年期の不調は、ホルモンバランスの変化だけでなく、血糖値のコントロールも大きく関わっています。

1. 間食を控える

2. 軽い運動を継続する

3. 質の良い睡眠を取る

この3つを1ヶ月ほど継続してみてください。

それでも一向に良くならない時には、他にも何か原因があるかもしれません。

その時はお早めにご相談ください。

当院では、更年期の不調に対して、鍼灸治療や整体を通じて自律神経のバランスを整えるお手伝いをしています。

血糖値のコントロール方法についても、お一人お一人に合わせたアドバイスをさせていただいています。

最後までブログをお読みいただきありがとうございました。

このブログが更年期の不調でお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

皆様の健康と笑顔あふれる毎日を心よりお祈りしております。

(監修:柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)