「夏になると冷たいものを食べ過ぎて、下痢や腹痛で苦しんでしまう」

「アイスクリームやビールを楽しんだ後、必ず胃もたれや体調不良になってしまう」

「冷たいものを控えたいけど、暑さに負けてついつい手が伸びてしまい、後で後悔する」

そんなお悩みがある時には、このブログがお役に立てると考えています。

冷たいものを食べ過ぎによる下痢・腹痛を整体の観点から改善する方法

こんにちは、兵庫県小野市でこころ鍼灸整骨院を開業しています院長の作尾大介です。

夏になると「冷たいものを食べ過ぎて体調を崩してしまった」というお悩みを本当にたくさんいただきます。

この時期のアイスクリームやビール、冷たいジュースは格別の美味しさがありますよね。

暑い日に冷たいものを口にする瞬間の幸せは、誰もが共感できることだと思います。

でも、その後にお腹を下したり、胃もたれに苦しんだりしてしまうのは本当につらいですよね。

特に今年の夏は記録的な暑さで、普段より体が弱っている傾向があります。

そんな状態で冷たいものを一気に摂ってしまうと、やはり体に負担がかかりやすくなってしまいます。

お子さんたちも体がまだ成熟していないので、冷たいものを一度にたくさん摂ると消化不良を起こし、下痢や体調不良を起こしやすい傾向があります。

冷たいものを食べ過ぎて下痢・腹痛が起きる本当の原因|胃腸の反射と消化機能の関係

なぜ冷たいものを食べ過ぎると下痢になるのか?整体から見た体のメカニズム

「冷たいものでお腹を壊すのは、単純にお腹が冷えるからでしょ?」と思われるかもしれません。

実は、もっと複雑なメカニズムが体の中で起きているのです。

少しお付き合いください。

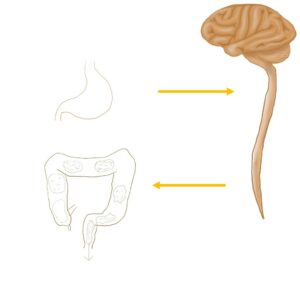

1. 胃・結腸反射による腹痛と下痢

冷たいものが胃に入ると、胃が刺激されて「胃・結腸反射(い・けっちょうはんしゃ)」という反応が起こります。

これは、まるで膝を叩くと足が勝手に上がる反射のようなもので、胃が冷たい刺激を受けると、大腸が反射的に収縮します。

その結果、便が急速に直腸へ送り出され、下痢や腹痛を引き起こすのです。

つまり、冷たいものが直接腸を冷やして下痢になるわけではなく、この反射によるものなのです。

このような体の反応で体調を崩してしまうのは、無理もないことですよね。

暑い夏に冷たいものを欲してしまうのは、とても自然なことです。

2. 消化機能の低下による胃もたれ

消化機能とは、食べ物を分解して栄養を吸収する胃腸の働きのことです。

冷たいものの刺激により、消化器官(胃腸)にある血管が収縮し、血流が悪くなります。

これは、寒い日に手足が冷たくなるのと同じような現象が、お腹の中で起きているイメージです。

血流が悪くなると、消化酵素の働きが弱まり、食べ物が十分に消化されなくなります。

その結果、消化不良による下痢や胃もたれが起きてしまうのです。

3. 消化酵素の温度依存性

消化酵素(しょうかこうそ)とは、食べ物を細かく分解する「はさみ」のような働きをする物質のことです。

この消化酵素は体温(約37℃前後)で最も活発に働きます。

冷たいものを大量に摂取すると、体内温度が下がり、酵素の働きが鈍くなります。

これは、冷蔵庫に入れた蜂蜜が固まって流れにくくなるのと似ています。

消化・吸収がうまくいかなくなって、下痢や腹痛につながってしまうのです。

4. 水分摂取過剰による腸の負担

冷たい飲み物や水分を大量に摂ることで、小腸で水分をうまく吸収しきれずに腸がオーバーフロー気味になります。

これは、急な大雨で排水溝が詰まってしまうような状態です。

結果として下痢になることもあります。

夏なのになぜ体重増加するの?冷たいものの食べ過ぎによる意外な影響

「こんなに汗をかいているのに、どうして体重が増えるの?」という疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

実は夏は冬と比べると、代謝量が下がる傾向があります。

冬は体温を維持するためにエネルギーを使いますが、夏は外気温が高いため、体がエネルギーを使う機会が減ってしまうんです。

その結果、体重が増加しやすい傾向があります。

また、いつも以上に水分をよく摂りますので、体内の水分量が多くなり、これも体重増加につながります。

冷たいものを食べ過ぎた時の対処法|ツボと整体で下痢・腹痛・胃もたれを改善する3つの方法

1. 足裏のツボで腹痛・下痢を改善|簡単セルフケア方法

私がお勧めしているのは、足の裏にあるツボを使う方法です。

具体的な方法:

1. 足の人差し指を曲げて、足の裏にできるくぼみを見つけてください

2. そこに「裏内庭(うらないてい)」というツボがあります

3. このツボを親指で優しくマッサージします(1回30秒ほど、1日3回)

4. または、お線香や温灸で温めるのも効果的です

右と左で押した時に痛い方があります。

あるいは線香を近づけた時に温度を感じにくい方があります。

そちら側を重点的に、温度を感じるまで、あるいはマッサージの痛みが和らぐまでケアしてください。

このツボは消化器系の働きを整える効果があり、お腹の不調や下痢が早く良くなる効果を促せます。

2. 温かい飲み物で胃もたれを解消|体の内側から整える方法

冷たいものをたくさん飲んだ後は、必ず温かいお茶や白湯を飲むことを習慣にしてください。

おすすめの飲み方:

・冷たいものを摂った30分後に、温かい白湯を200mlほど飲む

・生姜湯やほうじ茶など、体を温める効果のあるお茶を選ぶ

・一気に飲まず、ゆっくりと時間をかけて飲む

これによってお腹を温め、消化機能を正常に戻すことができます。

3. 質の良い睡眠で体重増加を防ぐ|整体の観点から見た睡眠の重要性

そして何より大切なのは、この時期はいつもよりも早く睡眠を取ることです。

日頃から暑さで疲れている体をケアしておくことで、夏の体調不良を和らげることができます。

実は、睡眠には疲労回復だけでなく、体重増加を防ぐ重要な効果があるんです。

夜に眠くなるのは、メラトニンというホルモンが分泌されるからです。

このメラトニンのおかげで、私たちは睡眠に入りやすくなります。

メラトニンは、まるで体内の「おやすみスイッチ」のような役割を果たします。

夕方から夜にかけて、このスイッチが徐々に入っていき、私たちを眠りへと導いてくれるのです。

眠っている間、メラトニンの濃度は高まり、朝目覚めるとその濃度は下がっていきます。

メラトニンは睡眠をコントロールするだけでなく、体内の糖分を分解する重要な役割も担っています。

夜、眠りにつくと、メラトニンが糖分を分解し、エネルギーに変える作業をします。

運動中に筋肉がエネルギーを生み出すように、睡眠中も同じように糖分が分解されるのです。

よく眠れば眠るほど、この糖分の分解を促進することになります。

しかし、睡眠不足になると、メラトニンの作用が十分に得られず、糖分の分解がうまく行われないことがあります。

その結果、体重が増え、肥満につながることがあります。

つまり、質の良い睡眠を取ることで、疲労回復と同時に体重増加も予防できるのです。

理想的な睡眠習慣:

・就寝時間を30分早める

・エアコンを適切に使用して快適な温度を保つ(26-28℃)

・寝る2時間前から冷たいものの摂取を控える

音声 https://creators.spotify.com/pod/profile/e3n2r4j5tuo/episodes/ep-e37cetl

まとめ|冷たいものを食べ過ぎによる下痢・腹痛は整体とツボで改善できます

今回ご紹介した3つの方法をまとめます:

1. 足裏の裏内庭ツボをマッサージ(1日3回、各30秒)

2. 温かい飲み物で体の内側から温める(冷たいものの後30分以内)

3. 質の良い睡眠で体をリセット(いつもより30分早く就寝)

もし冷たいものをたくさん食べた後によく体調を崩したり、下痢を起こす方は、このブログでお伝えしたことを1ヶ月ほど継続していただければ幸いです。

それでも一向に良くならない時には、整体や鍼灸治療も効果的です。

当院では、お一人お一人の体質に合わせた施術で、胃腸の調子を整えるお手伝いをしています。

お早めにご相談ください。

最後までブログをお読みいただきありがとうございました。

皆様が痛みのない快適な毎日を過ごせますよう、心よりお祈りしております。

(監修:柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)